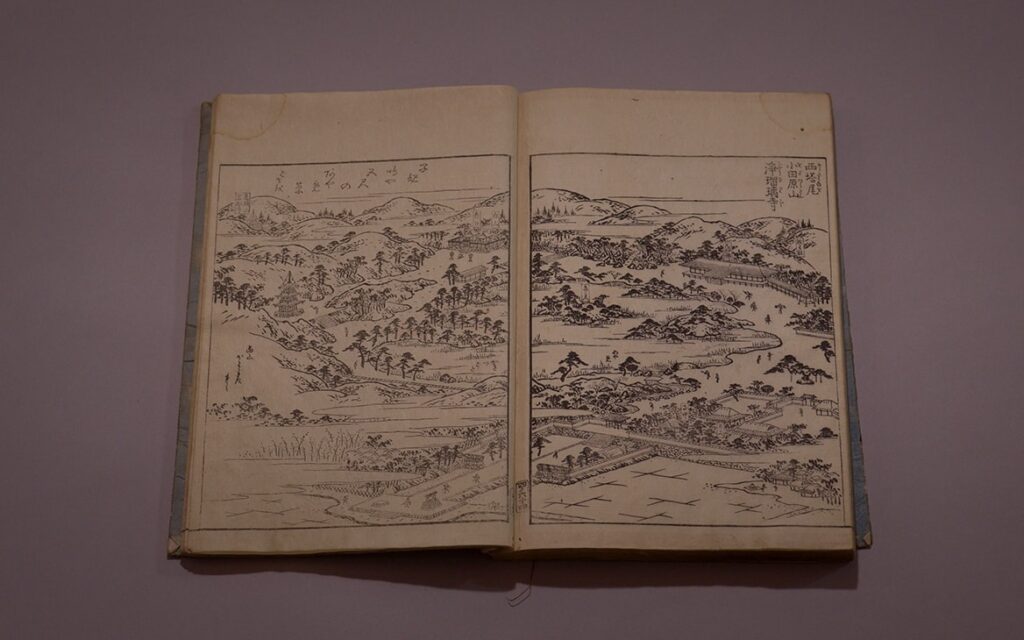

浄瑠璃寺の庭園は、西小田原山に修行僧の義明が庵を構えるようになった11世紀中ごろには、僧侶らが自然の泉の岸辺に集まって堂舎を構えるようになっていたようです。 この場所の泉を苑池として拡張し、庭園整備したのが、藤原氏出身の興福寺別当恵信でした。 恵信は南都を離れて当地に隠棲した際、浄瑠璃寺を興福寺一乗院の祈願所としたり、寺院の結界を定めたりする一方、池を広げて景石の配置や中之島を造成しました。 保元二年(1157)、本堂を西岸に移動し、本堂前の池岸に洲浜を造成して、池の対岸から阿弥陀如来を拝めるよう整備を行います。 その後も、三重塔を京都から移築したほか、白山・春日の大明神を勧請して鎮守としました。 元久二年(1205)には京都から少納言法眼が来訪して、楼門内の石組みを立てたり、洲浜だけでなく、荒磯風に石を配したりして海岸の風景を表現していきました。 その後も、本堂前に「永仁四年(1296)」の刻銘を持つ手水鉢を配するなど苑池としての整備が進められ、西に本堂・九体阿弥陀仏を安置し、東に三重塔・薬師如来像を祀るという所謂浄土庭園の形を造り出していきました。 本堂と三重塔を結ぶ線上に二河白道の思想が表されて西方浄土の景観を醸し出していきます。 江戸時代になると、本堂正面に向拝を設け、州浜を埋めて池の周囲を回遊して参拝できるように変化しました。 これらの整備により、新たな庭園像として『拾遺都名所図会』にも描かれ、国の特別名勝に指定されています。

聖地 南山城当尾の里

京都府と奈良県の府県境の丘陵部に位置する浄瑠璃寺。この一帯は古来より、興福寺や東大寺など南都大寺院の聖地として大寺の僧が世俗の喧騒を離れ修養、研鑽のため出入りした地域です。当尾の地名は、かつて三重塔や十三重石塔、五輪塔が尾根をなして林立していたことから「塔尾」と呼ばれたことによると伝わります。現在でも付近には石仏群や随願寺跡地等が点在し、集落や里山、山林等を含む自然環境と共に歴史的な環境を形成しています。

東大寺

8世紀前半、聖武天皇によって創建された日本を代表する大寺院。華厳宗大本山。本尊は奈良大仏として知られる盧舎那仏、大仏殿は世界最大級の木造建造物。

この言葉が使われている文化遺産

閉じる

二河白道

浄土教における極楽往生を願う信心の譬喩。善導が浄土教の信心を喩えたとされる。主に掛け軸に絵を描いて説法を行った。 東岸から釈迦の「逝け」という声がし、西岸からは阿弥陀仏の「来たれ」という声がする。 この喚び声に応じて人物は白い道をとおり西岸に辿りつき、悟りの世界である極楽へ往生を果たすというもの。

この言葉が使われている文化遺産

閉じる

浄土庭園

平安時代から鎌倉時代にかけて築造された日本庭園の形式。 浄土思想の影響を大きく受けたものであり、極楽浄土の世界を再現しようとしたため寺院建築物の前に園池が広がる形をとっており、寝殿造形庭園、書院造庭園とともに、自然風景式庭園に分類される庭園形式。

この言葉が使われている文化遺産

閉じる

恵信

藤原忠通の子。当初一乗院に入り覚継と名乗るが、1139(法延5)26歳で興福寺権別当に任じられたが、藤原宗忠の子覚晴が別当に補任されたことを不服として鳴川山寺に隠棲し、その後当尾の小田原浄瑠璃寺近くに移ったという。

この言葉が使われている文化遺産

閉じる

別当

もともと律令官制による本官とは別に、他の役所の長官を兼務した際の呼び名だったが、のちにひろく専門の長を称するようになった。寺院においても寺務を統括する役職として設置された。

この言葉が使われている文化遺産

閉じる

興福寺

奈良市にある法相宗の大本山。669年に前身寺院が創立されたのがはじまり。710年の平城遷都に伴い創建。藤原氏の氏寺で藤原氏の発展に伴い寺勢を拡大。数多くの国宝・重要文化財を所有している。世界遺産。

この言葉が使われている文化遺産

閉じる

江戸時代

徳川家康が慶長5年(1600)関ヶ原の戦で勝利を占め、1603年幕府を江戸に開いた頃から、慶応3年(1867)徳川慶喜の大政奉還に至るまで約260年間の称。徳川時代。

この言葉が使われている文化遺産

閉じる

南北朝時代

後醍醐天皇が挙兵した1331(元弘1、元徳3)から、足利尊氏が持明院統の光明天皇を推挙して北朝をたて、後醍醐天皇が吉野へ移って南朝を立てたことから南北朝時代の呼び方があるが、1392(明徳3、元中9)の南北両朝の講和が成立するまでの間を言う。

この言葉が使われている文化遺産

閉じる

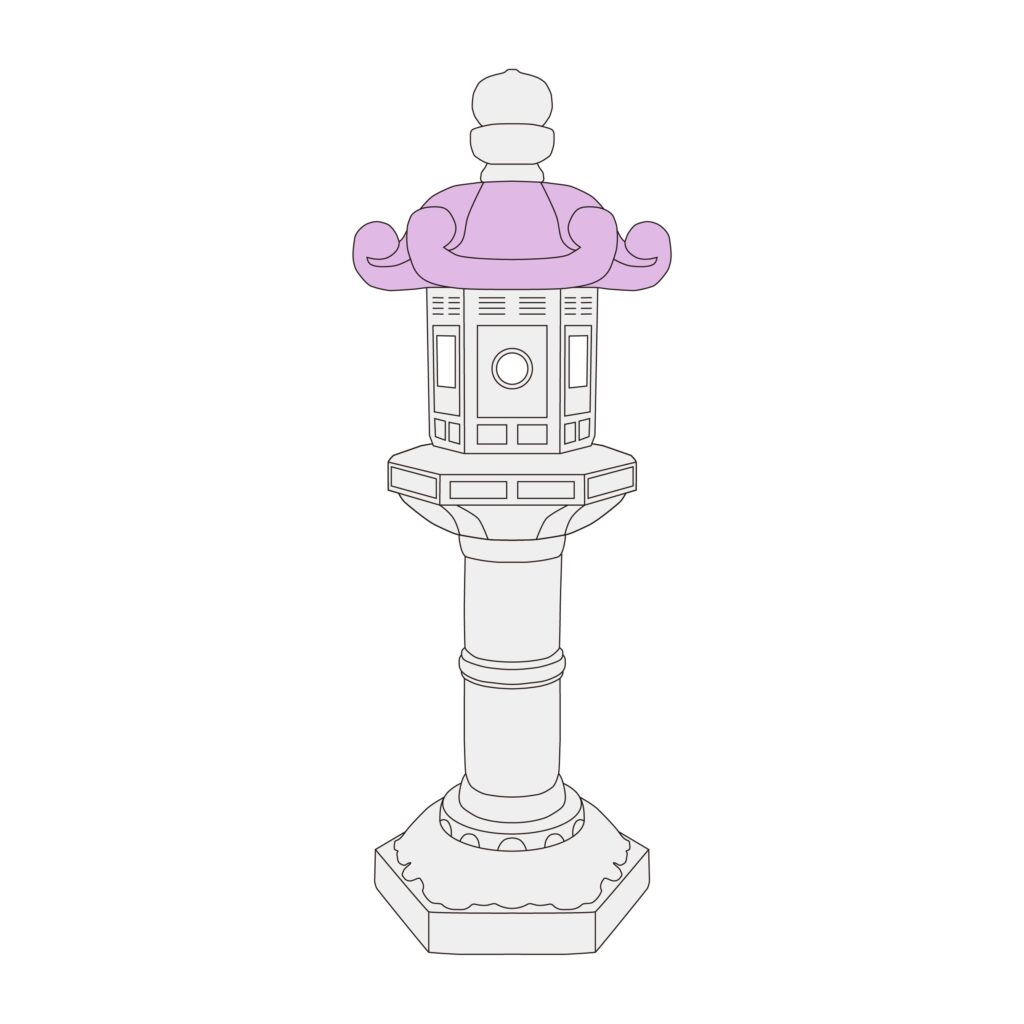

宝珠

霊験を表すとされる宝の珠のこと。信仰面で災いを除き、願をかなえる力を持ち、如意宝珠とも呼ばれる。形としては球型に造られ、玉が燃え上がるような形状から頭頂部のとがった葱坊主のような球形に表された。

この言葉が使われている文化遺産

閉じる

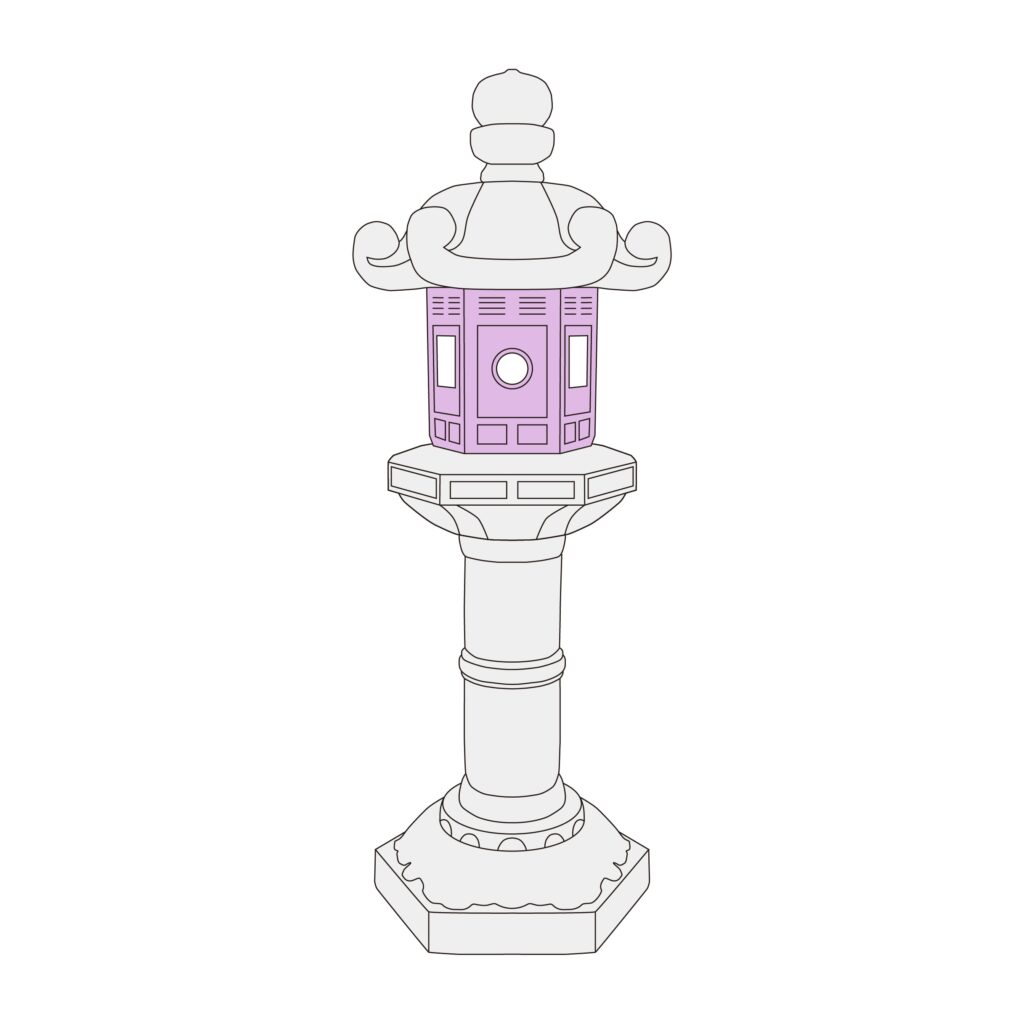

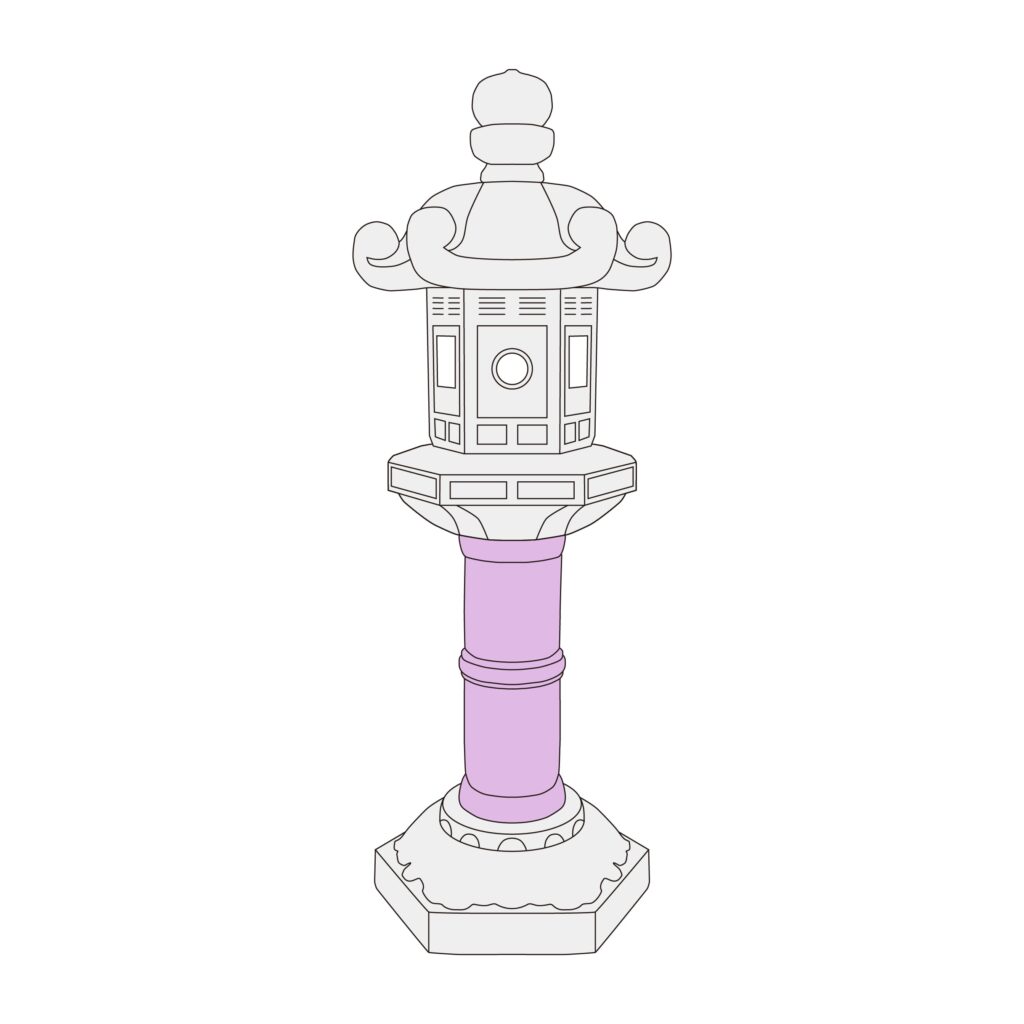

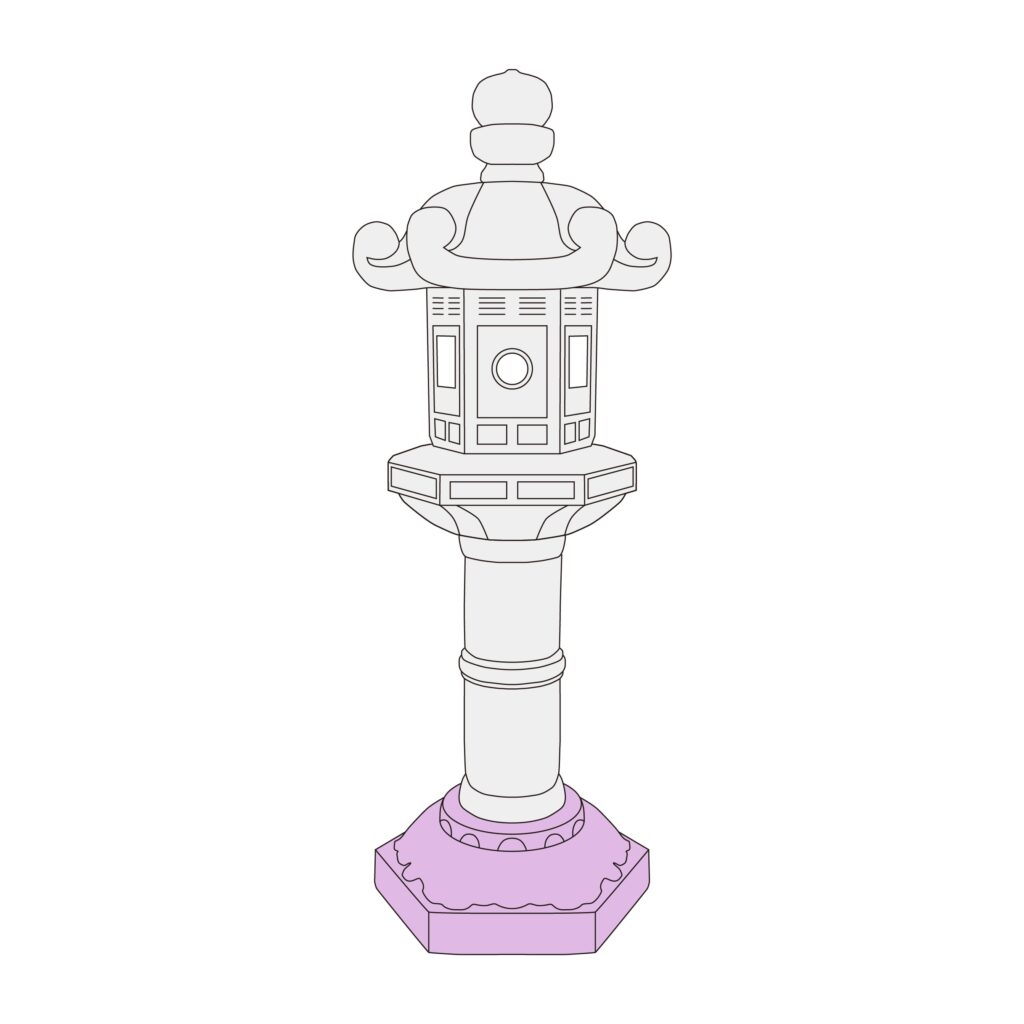

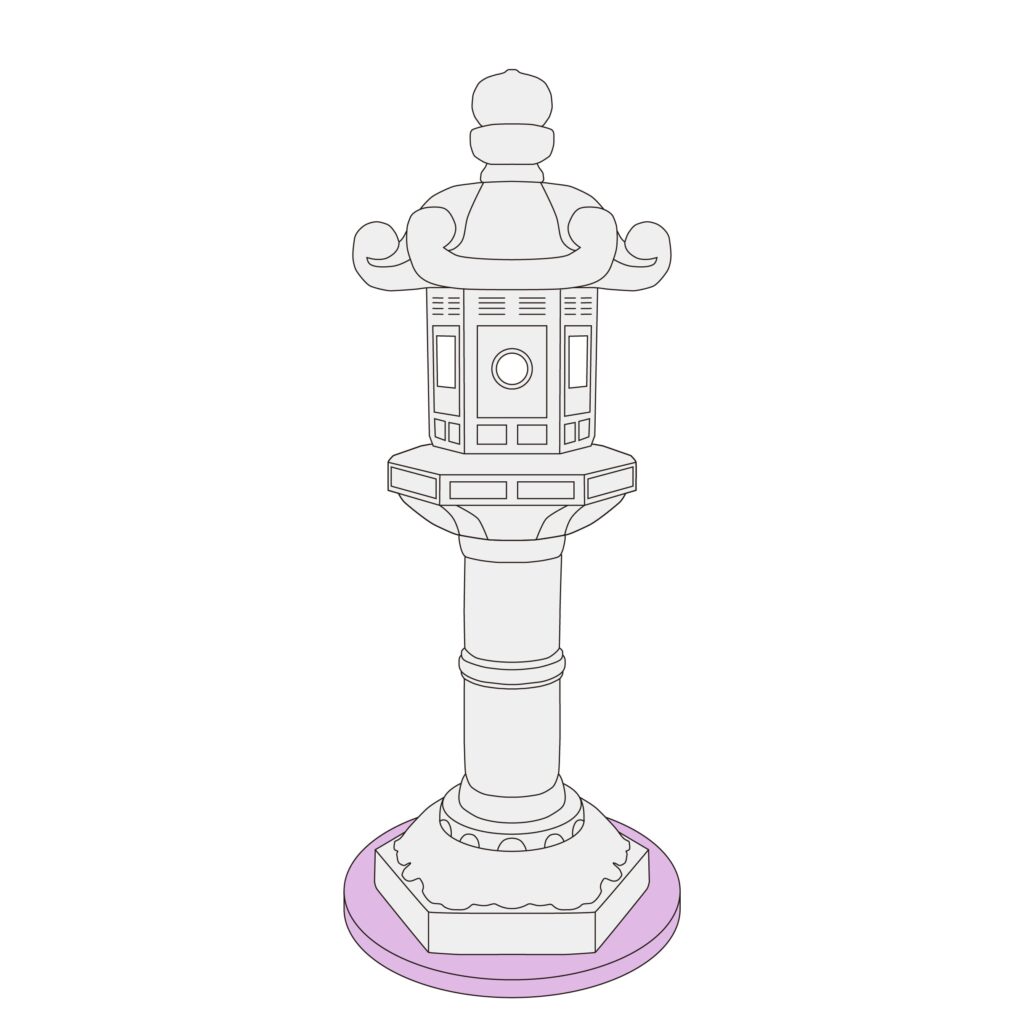

中台(ちゅうだい)

石灯籠の部分。 竿の上にあってその上に火袋を載せる台。下面に蓮華の花弁を彫刻し、上端は段状になっている。蓮弁の上に格狭間を刻むこともある。

この言葉が使われている文化遺産

閉じる

八方天

四方・四隅の八つの方位にいて仏法を守護するという神。東方の帝釈天、南方の閻魔天、西方の水天、北方の毘沙門天、北東方の伊舎那天、南東方の火天、南西方の羅刹天、北西方の風天の総称。八天。

この言葉が使われている文化遺産

閉じる

十六羅漢

羅漢とは修行を完成させた聖者のこと。 羅漢のなかでも十六羅漢と呼ばれる16人は、釈迦がなくなった後もこの世に長く留まり、仏教を守り、人々に広めることを託された特別な存在。

この言葉が使われている文化遺産

閉じる

浄瑠璃寺流記

重要文化財。永承2年(1047)から貞応2年(1223)までの古記を写し、観応元年(1350)までの記事を増補した、浄瑠璃寺唯一の記録。その後、応永年間(1394-1428)と文明年間(1469-1487)を追加している。附で浄瑠璃寺縁起がある。

この言葉が使われている文化遺産

閉じる

平安時代

桓武天皇の平安遷都(794)から鎌倉幕府の成立(1185)まで約400年の間、政権の中心が平安京(京都)にあった時代。ふつう初・中・後の3期、すなわち律令制再興期・摂関期・院政期(末期は平氏政権期)に分ける。平安朝時代。

この言葉が使われている文化遺産

閉じる

薬師如来

薬師瑠璃光如来と呼ばれ東方瑠璃光浄土の盟主。娑婆を生き抜く力と世間の病に打ち勝つ力を与えるとともに、不慮の事故や病から人々を護り、現世を生き抜く力を与える如来。仏教伝来当初は薬師如来が大きな役割を果たした。

この言葉が使われている文化遺産

閉じる